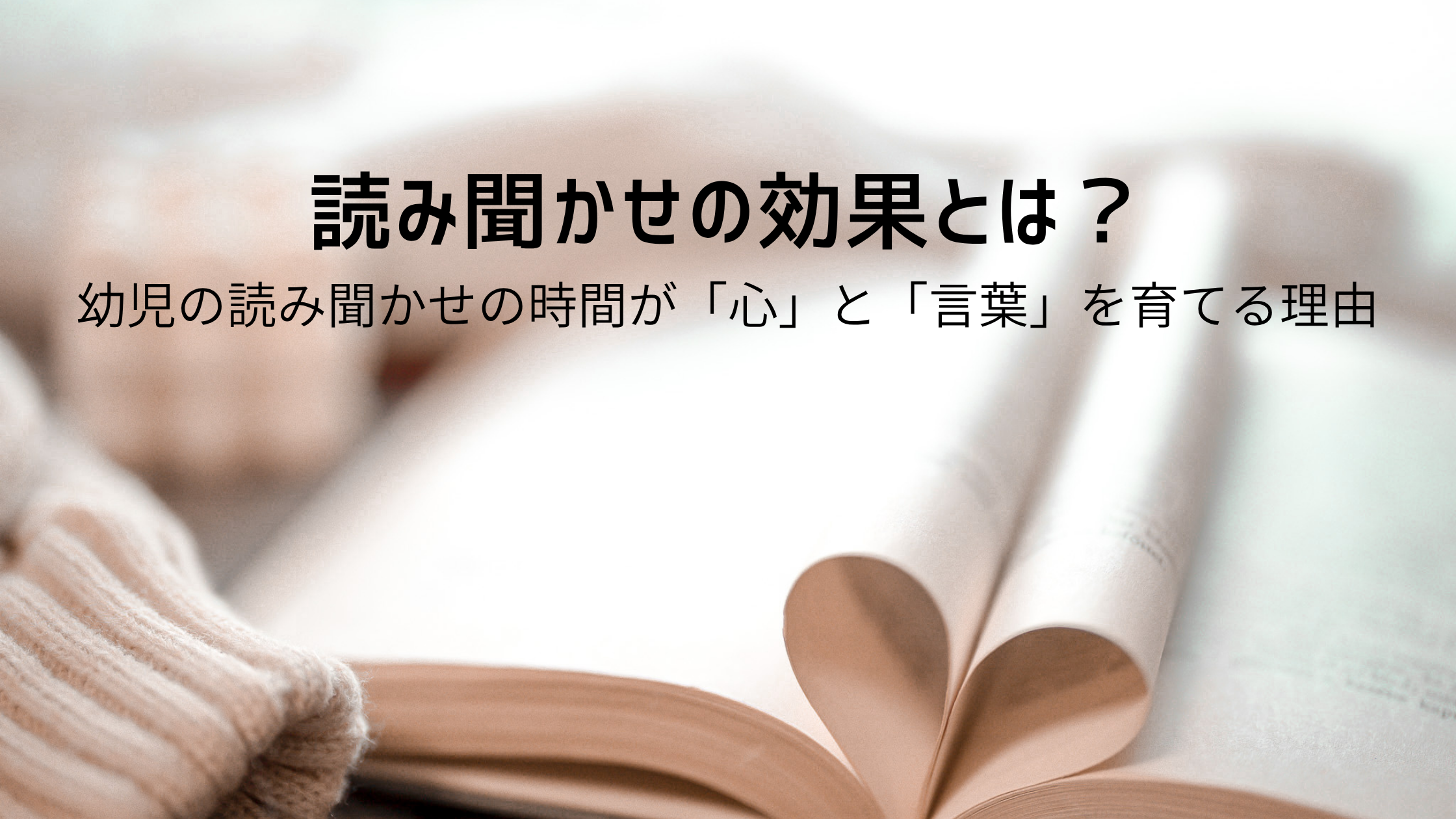

子どもが寝る前に「今日はこれ読んで!」と絵本を持ってくる時間。その何気ない日常には、じつはたくさんの学びと成長のチャンスがつまっていいます。

今回は、幼児への読み聞かせにはどんな効果があるのかを研究や実際の体験を交えてまとめてみます。

①情緒の理解・共感力を育む

普段読み聞かせをしている子どもは、読み聞かせをしていない子どもとくらべて、情緒の理解が高い傾向があるようです。

情緒の理解とは、物語の登場人物がこの場面ではどういう感情になっているのか、というのを理解する能力が高いということです。

それは日常生活においても、お友達や家族の気持ちを想像する力につながり、他社とのコミュニケーションに大きな影響を与えるでしょう。

②語彙力を育む

日常生活で話す言葉だけでも、もちろん子どもたちはたくさんの言葉を覚えていきます。

でも、普段親が子どもと話すときに使う言葉って家庭によりどうしても偏りがありますね。

大人である私でも、知らない言葉や知っていても忘れていて意外と普段使わない言葉はたくさんあります。

絵本を読むと、いろんな価値観をもった複数の作者のたくさんの言葉や表現に触れることができます。

一例として、最近読んだ絵本をご紹介します。

「このあとどうしちゃおう」作/ヨシタケシンスケ

この絵本はおじいちゃんがしんでしまった後からお話が始まります。

おじいちゃんが生きているときに書いた、”しんだあとにしたいこと”がまとめてあるノートを読むというお話です。

これまで日常生活の中で、「しぬ」「おはか」「てんごく」「じごく」というワードは使ってなかったなあと思います。

もしかしたらペットを飼っているご家庭は実際にペットのお墓を作ったり、悲しいお別れを経験している子も、もちろんいると思います。

でもお恥ずかしながら、我が家はお墓参りの習慣すらなく、そういった経験は子どもが生まれてから一度もありませんでした。

今回この絵本を読んで、子どもがお墓の存在を知らないことに驚きました。

「今度、ちゃんとお墓参りに行こう」と夫と話し、親の私たちが身が引き締まる思いです。

この絵本に限らず、こういう表現あったなあ、とかこういう言葉があったなあと思う場面はたくさんあります。

私自身もそんなたくさんの言葉や表現との出会いを、子どもと一緒にもっと楽しんでいきたいと思います。

③リラックス効果

絵本を読み聞かせしているときの脳の血流量を研究した論文がありました。

それによると絵本を読み聞かせをしているときはリラックス効果があることが実証されているようです。

その効果はなんと年齢に限りはなく、大人にも効果があるとのことです。

ストレス社会で仕事や育児と大変なことがたくさんある中、絵本を読む時間もない!と忙しい方もいらっしゃると思います。

でも意外とその時間が癒しの時間につながるかもしれませんね。

こどもも親もリラックスして穏やかに過ごしていきたいものです。

④その後のこどもの読書時間が長くなる

就学前に読み聞かせをしている幼児としていない幼児では、その後小中学生になった後の読書時間に差があるそうです。

「週4日以上」読み聞かせをしている子どもと、「週1日以下」の子どもでは、1.5~2倍ほどの読書時間の違いがあるとのことです。

高校生以降になると、ほとんどの子が読書離れをしてしまうそうですが、それまでに読んできた本で培った読解力や語彙力などの能力は蓄積されているものだと思います。

将来の目標をもっている子、社会の出来事に関心をもつ子、自分に自信を持っている子も読書量が幼少期に多い子のほうが高い傾向にあるそうです。

注意点

こどもが優秀に育ってほしいと思うあまりに、こどもに読み聞かせを押し付けてしまうのは避けたいですね。

まずは親が絵本を好きになり楽しむことから始めましょう。

親に読書週間や勉強週間があると、子どもも読書や勉強をするようになる傾向があるようです。

親が楽しそうにしていることを子どもも真似しますし、反対に嫌々やっていることはやりたくないですよね。

もちろん、それでも全く興味のない子もいるでしょう。

その子にあわせて、楽しく子育てをしていきたいですね。

まとめ

読み聞かせは、言葉や情緒を育てるだけでなく、親子のリラックス効果もある”魔法の時間”です。

決して無理はせず、楽しく親子の読書ライフを過ごしましょう。

参考文献

・ベネッセ教育総合研究所 第4回「読書行動」について考えるデータ

・兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 森慶子 「絵本の読み聞かせ」の効果の脳科学的分析ーNIRSによる黙読時,音読時との比較・分析ー

・奈良教育大学心理学教室 今井靖親・坊井純子 「幼児の心情理解に及ぼす絵本の読み聞かせの効果」

コメント